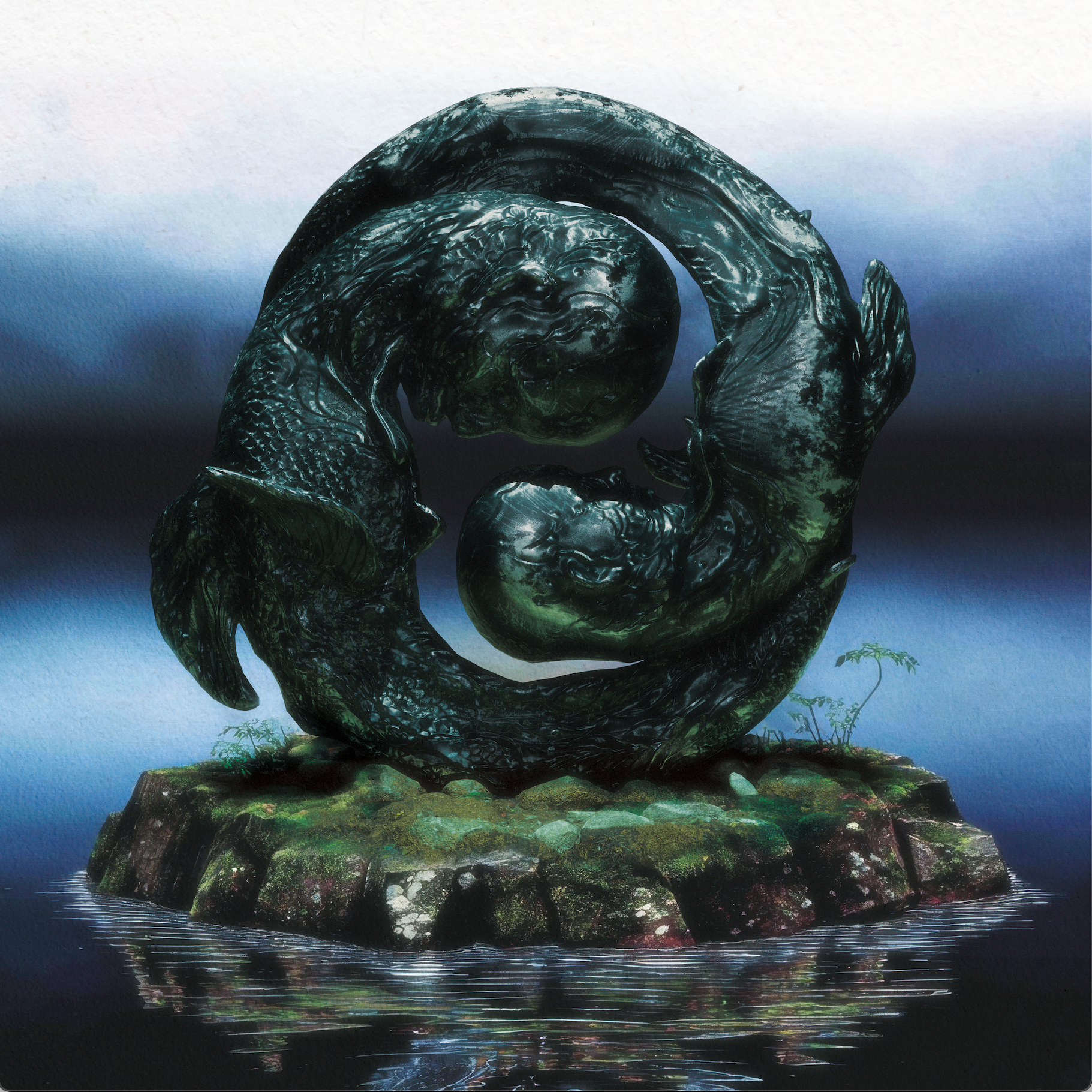

MONG TONG《明日音》專輯封面

MONG TONG《明日音》專輯封面

以彰化子弟洪御、郡崎兄弟為中心的 MONG TONG 在近年活躍於世界各地的音樂祭舞台,不刻意講明自己的出身,在音樂上調和了五聲音階與西洋音樂中的「異國風情」(Exotica)的元素,形成了一種更易於辨識的東方情調輕音樂。這種他們自己定義成迷幻搖滾的輕音樂,在符號使用上下的工夫,其實不亞於 1990 年代的「澀谷系」專輯。

澀谷系音樂的起源

在 1990 年代一度紅到歐美的「澀谷系」,源自於經常混跡東京澀谷區宇田川町唱片行的重度樂迷,他們大量拼湊了歐美搖滾樂、藝術電影與各種美術圖書的符號,形成一種高度洗鍊的音樂類型,以及充滿「仿作」(Pastiche)感,卻又具有個人標記的作品。代表性樂團與藝人具有共同的靈魂父親,例如商業設計大師信藤三雄,或是宇田川町傳奇 New Wave 喫茶店「NYLON 100% 」常客:選曲家岸野雄一、設計師兼 DJ 常盤響,或是次文化圈攝影兼詩歌散文作家沼田元氣(攝影家川島小鳥的師父)等人。1990 年代全球化的兩大關鍵現象:衛星電視與網際網路 WWW ,使得澀谷系的名聲傳到日本以外,另一種原因是他們也會開拔到西方大都市製作或直接找西洋藝人合作。一般談到澀谷系一定會提到的 Pizzicato Five 、Cornelius(小山田圭吾)或是 Kahimi Karie ,想到的一定先是他們的音樂影帶或專輯封面,其次是他們澀谷系時代音樂裡的各種老搖滾、新浪潮電影、美國電視影集、老爵士、老節奏藍調、法國歌壇兩大色鬼瑟吉‧甘斯柏(Serge Gainsbourg)與波納荷夫(Michel Pornareff)的名曲、義大利殘酷電影(Mondo Films)的迷幻風輕音樂等影響。21 世紀後澀谷系進入世代交替,Perfume 音樂創作首腦中田康貴與 8-bit 可愛搖擺歌謠樂團 YMCK 又發展出不一樣的路線,並且以各自的特色紅到國外。

澀谷系類型成立固然根植於大量閱讀聆聽下累積的記憶與挪用,戰後深受美國爵士樂與流行樂影響的作曲家服部良一、吉田正、濱口庫之助、中村八大、泉卓(いずみたく)、八木正生、筒美京平、小林亞星等人,都留下許多輕快的歌謠曲;這些重視和聲的歌謠曲在 70 年代 city pop 更進一步置入AOR與融合爵士元素之後,變得更具國際性,至今仍被許多年輕世代喜愛。另外前述的義大利殘酷電影音樂,或是德國「泡菜搖滾」,會莫名其妙出現在台灣一些低成本的假港片(台灣片商為了取得較便宜的彩色底片,在香港成立人頭公司以港片名義在台拍片,例如鬼片與功夫喜劇)之中。然而從過去到現在,澀谷系(或是京都 DJ 集團 Kyoto Jazz Massive 家族,如 MONDO GROSSO 的大澤伸一)鮮少提及那些配樂華麗淫靡的義大利殘酷電影最喜歡拍攝的第三世界。由扒糞記者瓜底耶洛‧雅戈貝提(Gualtiero Jacopetti)拿著 16 毫米攝影機遠赴世界各地拍攝殘酷習俗,並配上音樂與各種捏造旁白而成的殘酷電影《萬景圖》(Mondo Cane,1962,又名「世界殘酷物語」「非人生活」),有一半的成功來自利茲‧歐托拉尼(Riz Ortolani)結合管絃樂、合唱、打擊樂器而成的原聲帶。雅戈貝底與亞太攝影班到處拍攝的原始片段,不論是香港的破地獄儀式、台北的野狗收容所與香肉攤、雪梨美女救生員、羅馬修道院骷髏洞穴、新幾內亞貨機膜拜全都是默片,所有聲音全靠配樂與罐頭音效重現。以「國際克萊因藍」(International Klein Blue)聞名的藝術家伊夫‧克萊因(Yves Klein)就是因為本片導演未使用他創作的表演用曲目,而擅自搭配歐托拉尼的華麗弦樂並加上訕笑歐洲墮落的旁白,而在試映會場心臟發作,昏迷數日後死亡。歐美各種跟風的殘酷電影,無不採用充滿昏黃情調的配樂,而原聲帶在1990年代以後在一些 DJ 播放下重見天日,CD 或唱片的再版,又成為澀谷系引用的養分。對於只知道想學學小山田圭吾、學學 Kahimi Karie 的華語流行音樂人而言,這些知識並不重要,只要封面模仿出來,就已是最大的精神勝利。

反「民族誌」的第三世界

澀谷系在音樂面仍然不脫日本流行音樂的範疇,在各種冷知識與老電影片段的基礎上,為自己的歌曲貼上裝飾而不顯突兀,又與本文主要提及的 MONG TONG 有何關係?即使做音樂的自己不承認,澀谷系就是這些宇田川町潮男女的「民族誌」。如果澀谷系的民族誌性格顯現於大量拼貼模仿新浪潮電影、英國 Mods、美國 Go-go girls 或義大利性感喜劇上,馬丁‧丹尼(Martin Denny)的民族誌音樂是以西方的十二平均律模仿第三世界土著音樂,細野晴臣畢生追求的「觀光音樂」又是以東方的觀點質問馬丁‧丹尼的文化凝視,並彌補澀谷系或大澤伸一沒有觸及的第三世界風情部分(例如以丹尼的演奏方式重新詮釋服部良一的〈蘇州夜曲〉)……則我們可將 MONG TONG 視為一種以「反民族誌」方式(相對於台灣)呈現的第三世界,即使是聽眾不熟悉的民族元素,也呈現出一種「日常性」,兩人不必把自己打扮成約瑟芬‧貝克(Josephine Baker,第一位非裔巨星,早期舞台裝只有草裙與香蕉)或卡門‧米蘭達(Carmen Miranda,巴西第一位國際巨星,頭戴一串香蕉隨拉丁舞曲起舞)那麼「異國風情」,只需要用紅布蒙眼進入「迷幻」(催眠或附身)狀態,就能充分呈現台灣式靈異節目與鬼片的廉價與陳舊氣氛,乃至於平日傍晚萬華大雙園巷弄間的「臺灣浪漫」。

超乎迷幻與靈異音樂的範疇

近年在 YouTube 影音或 Spotify 串流網站上,可以發現更多以前求之不得的罕見音樂或民謠採集,但 MONG TONG 沒有拿到什麼就用什麼,或是拿到法寶虛晃兩招就算了,從近期的作品,更能發現他們是經過融會貫通之後,才決定什麼要放在何種曲目上。最明顯的例子是他們開始使用泰國撥弦樂器 Phin 與南亞、中東式打擊音色,卻不失自己的「低成本靈異節目」「電子琴音樂」特色。MONG TONG 雖然使用了筆記型電腦執行編曲軟體,但演奏風格上繼承的仍然是劉清池、紀明陽、「奧斯卡電子琴音樂」系列乃至「孔鏘」莊永軒,以及更多外台戲班後手電子琴老師的手動演奏,便宜的音色即可走遍江湖。於是 MONG TONG 與香港樂團工工工合作,就成了李修賢與搶匪在中華商場兩棟之間追逐的場面;與泰國樂團 Ford Trio 合作,一下又變成泰拳高手東尼賈沿著挑高大廳的螺旋梯一路過關斬將的移動鏡頭,明顯已經超乎「迷幻」與「靈異音樂」範疇,而且又恰好充滿了動作片的節奏感。

本次的專輯《明日音》在視覺上與老戰友 XTRUX 合作,音樂內容上又加入北非、阿拉伯節奏,還有一部分印尼 Dangdut 元素。百合花樂團與本人分別參加了〈萬引〉與〈強烈建議〉(原名「我強烈建議您查看此郵件內容」)。根據洪御的構想,A 面最後一首〈Zㄣ〉與 B 面最後一首〈強烈建議〉播放時間相同,但拍數各異,如能將兩個檔案同時播放,會產生「聲音的化學作用」。

本文作者黃大旺,又名黑狼,跨界聲音與行動藝術家。(圖片來源:大港開唱)

本文作者黃大旺,又名黑狼,跨界聲音與行動藝術家。(圖片來源:大港開唱)